Schlechte Gerüche, die aus Rohren oder dem Abfluss aufsteigen, gelten meist als banale Haushaltsprobleme. In Wirklichkeit weisen sie aber auf einen aktiven biologischen Prozess hin, dessen Ursachen und Konsequenzen nur selten richtig verstanden werden. Abflussgeruch entsteht nicht zufällig: Er ist das sichtbare – oder besser gesagt riechbare – Endprodukt der Ansammlung von organischen Resten, bakteriellen Biofilmen und Stagnationspunkten im Rohrsystem.

Wo Feuchtigkeit, geringe Sauerstoffzufuhr und organisches Material zusammentreffen, bildet sich ein perfektes Biotop für Bakterien, Hefen und in manchen Fällen sogar für mikroskopisch kleine Pilze. Laut mikrobiologischen Forschungen sind die von ihnen erzeugten flüchtigen Schwefelverbindungen (allen voran Schwefelwasserstoff) Hauptursache für den charakteristischen „fauligen“ Geruch, der aus Spülbecken, Dusche oder WC-Entlüftung aufsteigen kann.

Ein nachhaltiger Umgang mit diesem Problem erfordert deshalb mehr als improvisierte Lufterfrischer. Es geht darum, zu verstehen, wie und warum Rohre riechen – und welche Techniken langfristig eine saubere, geruchsfreie Umgebung sichern. Die Komplexität dieser mikrobiellen Ökosysteme in unseren Abwasserleitungen wird oft unterschätzt, obwohl sie direkten Einfluss auf die Wohnqualität und sogar die Gesundheit haben können.

Die versteckten Ursachen von Gerüchen in Abwasserrohren

Viele Menschen führen Gerüche direkt auf „Dreck im Rohr“ zurück. Das ist zwar nicht falsch, greift aber zu kurz. Tatsächlich wirken mehrere Faktoren zusammen, die sich gegenseitig verstärken und ein komplexes biologisches System bilden.

Die moderne Forschung zu Biofilmen in Wassersystemen zeigt, dass jede Rohrleitung innen von einem dünnen Schleimfilm überzogen ist, der aus Mikroorganismen besteht. Wie Studien zur Biofilm-Bildung belegen, ernährt sich dieser Film von Essensresten, Fetten oder Hautzellen, die mit dem Abwasser in Kontakt kommen. Er ist extrem widerstandsfähig und erneuert sich auch nach oberflächlicher Reinigung – ein Phänomen, das in der mikrobiologischen Literatur als „Biofilmresistenz“ dokumentiert ist.

Besonders problematisch sind anaerobe Zonen, wo Wasser stagniert oder sich Ablagerungen sammeln und der Sauerstoff fehlt. Forschungen zur anaeroben Mikrobiologie zeigen, dass in dieser Umgebung spezielle Bakterienarten gedeihen, die verschiedene streng riechende Gase freisetzen. Diese Mikroorganismen sind perfekt an sauerstoffarme Bedingungen angepasst und bilden oft die Grundlage für hartnäckige Geruchsprobleme.

Unerwünschte chemische Reaktionen verschärfen das Problem zusätzlich. Seifenreste, Fettsäuren und Kalk können komplexe Ablagerungen bilden. Wenn sie von Mikroorganismen zersetzt werden, entstehen flüchtige organische Verbindungen mit typisch säuerlichem oder ranzigem Charakter – ein Prozess, der in der Umweltchemie gut dokumentiert ist.

Ein weiterer oft übersehener Aspekt sind hydraulische Fehler. Ein nicht korrekt belüfteter Siphon, falsch montierte Abflussleitungen oder undichte Rohrverbindungen lassen Gerüche zurück in den Wohnraum ziehen – auch wenn der Abfluss an sich sauber ist. Installationstechnische Studien zeigen, dass diese strukturellen Probleme oft die Ursache für wiederkehrende Geruchsbelastungen sind.

Warum Backpulver und Essig im Haushalt oft besser wirken als aggressive Chemie

Die beliebte Mischung aus Backpulver (Natriumhydrogencarbonat) und Essig (verdünnte Essigsäure) ist mehr als ein „Hausmittelchen“. Hinter ihrer Wirksamkeit steckt einfache Chemie und Biologie, die durch verschiedene Studien zur Haushaltschemie bestätigt wird.

Viele Mikroorganismen fühlen sich in einem leicht sauren, nährstoffreichen Milieu besonders wohl. Wie chemische Analysen zeigen, erhöht Natriumhydrogencarbonat lokal den pH-Wert, wodurch das Milieu vorübergehend für viele Bakteriengruppen unattraktiv wird. Diese pH-Verschiebung stört die optimalen Lebensbedingungen der geruchsbildenden Mikroorganismen erheblich.

Die Gasentwicklung mit mechanischem Effekt ist ein weiterer wichtiger Faktor: Kommt Essig zu Backpulver, entstehen Kohlendioxid und Wasser. Das Gas entwickelt in den engen Rohrleitungen einen leicht sprudelnden Reinigungseffekt, der kleine Ablagerungen lockert. Dieser physikalische Prozess wurde in verschiedenen Haushaltstechnik-Studien dokumentiert.

Essigsäure wirkt zudem fettlösend und senkt gleichzeitig die Wasserhärte im behandelten Bereich – ein Vorteil, wenn sich Kalk und organische Reste vermischt haben. Forschungen zur Wirkung schwacher Säuren auf Ablagerungen bestätigen diese doppelte Reinigungswirkung.

Im Gegensatz zu aggressiven Abflussreinigern auf Basis starker Laugen oder Oxidationsmittel greift diese Kombination weder Dichtungen noch Metallrohre an. Studien zur Materialverträglichkeit zeigen, dass milde Säuren und Basen deutlich schonender zu Rohrsystemen sind. Zudem entstehen keine hochgiftigen Nebenprodukte, die ins Abwassersystem gelangen – ein wichtiger Umweltaspekt, der in ökologischen Bewertungen hervorgehoben wird.

Sofortmaßnahmen gegen akuten Rohrgeruch

Wenn ein Abfluss auffällig riecht, lässt sich das Problem mit wenigen Handgriffen kurzfristig beheben. Die wichtigsten Werkzeuge sind preiswert und in jedem Haushalt vorhanden, ihre Wirksamkeit ist durch praktische Erfahrungen und wissenschaftliche Erkenntnisse belegt.

Heißes Wasser regelmäßig nachlaufen lassen ist eine der einfachsten Präventivmaßnahmen: Mindestens einmal pro Woche einen Liter beinahe kochendes Wasser in den Abfluss gießen. Thermische Studien zeigen, dass hohe Temperaturen Fette verflüssigen und Ablagerungen lösen, während sie gleichzeitig viele Mikroorganismen abtöten.

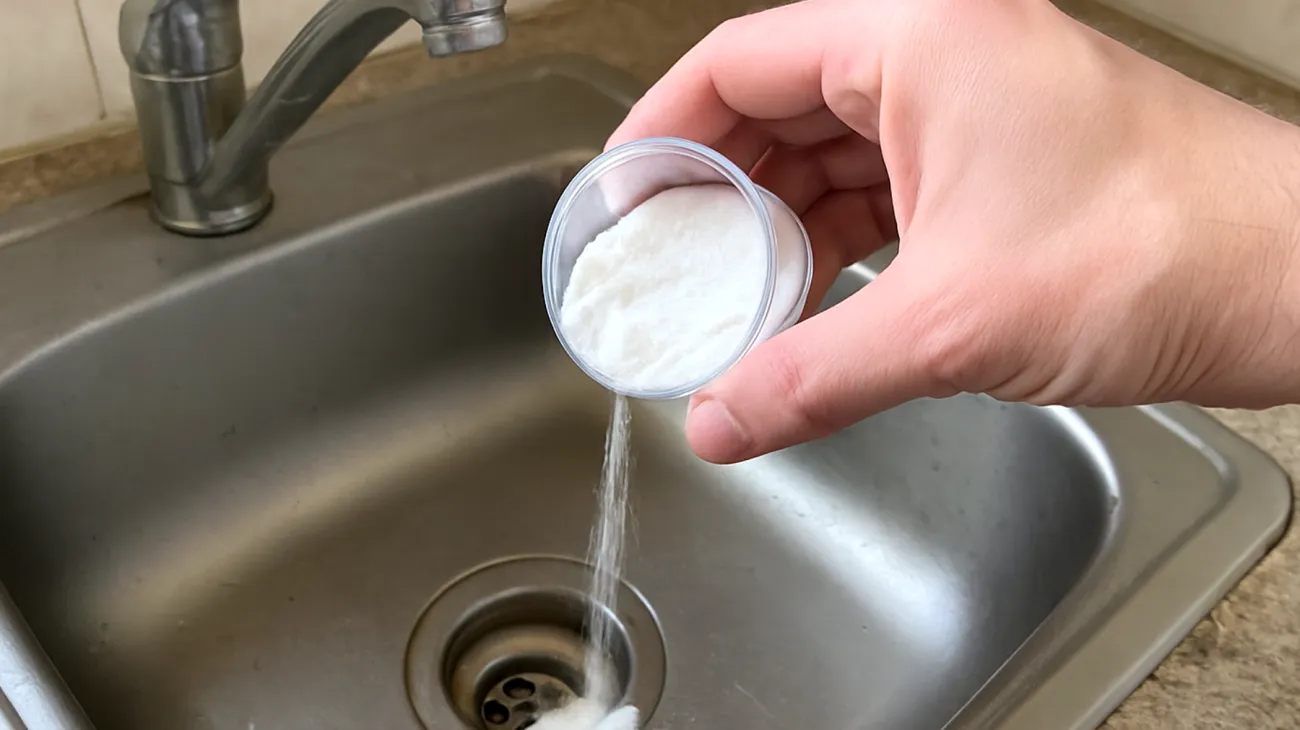

Die bewährte Backpulver-Essig-Kur funktioniert folgendermaßen: Zwei bis drei Esslöffel Backpulver in den Abfluss geben, ein Glas Essig hinterher, 20 Minuten warten, dann mit reichlich heißem Wasser nachspülen. Wie bereits erläutert, kombiniert diese Methode chemische Neutralisation mit mechanischer Reinigung.

Bei anhaltendem Geruch sollte der Siphon entleert und gereinigt werden – ein einfacher, aber oft übersehener Schritt. Installationstechnische Anleitungen betonen, dass der Siphon oft der Hauptsammelplatz für organische Ablagerungen ist.

Zitronensaft oder Zitronensäure können zusätzlich helfen, Gerüche zu neutralisieren und Ablagerungen zu lösen. Die in Zitrusfrüchten enthaltenen natürlichen Säuren wirken ähnlich wie Essig, haben aber oft einen angenehmeren Geruch und zusätzliche antimikrobielle Eigenschaften.

Präventive Strategien: Geruchsfreie Rohre als Dauerzustand

Ein Rohr, das nie gereinigt wird, verhält sich wie ein Kühlschrank, den man nie abtaut: Es funktioniert zwar noch, arbeitet aber ineffizient und riecht irgendwann unangenehm. Prävention ist deshalb die Schlüsselstrategie, wie verschiedene Studien zur Rohrsystemwartung belegen.

Hydraulische Besonderheiten im Auge behalten

Viele Geruchsprobleme lassen sich auf den Siphon zurückführen. Installationstechnische Forschungen zeigen, dass er eine kleine Wassermenge speichert, die als Geruchsbarriere dient. Wenn der Siphon austrocknet – etwa in selten genutzten Gäste-WCs – steigt sofort Kanalgeruch nach oben. Die Lösung: regelmäßig etwas Wasser nachlaufen lassen oder einen Tropfen Speiseöl hinzufügen, der die Verdunstung verlangsamt.

Enzymatische Reiniger gezielt einsetzen

Enzyme zerlegen langkettige Fette oder Eiweiße auf molekularer Ebene und entfernen die Nährstoffe, die Mikroorganismen „füttern“. Biochemische Studien zeigen, dass sie ökologisch verträglicher als aggressive Laugen sind und den Biofilm reduzieren können – auch wenn sie ihn nicht vollständig eliminieren. Ihre Wirkung ist spezifisch und schonend zugleich.

Bei stark wiederkehrendem Geruch liegt das Problem häufig an einer fehlerhaften Belüftung. Wie sanitärtechnische Untersuchungen zeigen, saugt Unterdruck im Rohrsystem das Sperrwasser aus dem Siphon. Ein Installateur sollte sicherstellen, dass Entlüftungsleitungen korrekt dimensioniert und frei sind.

Wissenschaftlich betrachtet: Warum Gerüche so durchdringend sind

Der Mensch ist extrem empfindlich für bestimmte Abflussgerüche. Geruchsforschungen zeigen, dass Schwefelwasserstoff bereits bei Konzentrationen im Bereich von wenigen Teilen pro Milliarde wahrgenommen wird – weit niedriger als viele andere Geruchsstoffe. Diese außergewöhnliche Sensitivität hat einen evolutionsbiologischen Hintergrund.

Evolutionsbiologisch ist dies ein Warnsignal: Fäulnisgerüche weisen auf Verderb, Krankheitserreger oder unhygienische Zustände hin. Studien zur menschlichen Geruchswahrnehmung belegen, dass unser Riechsystem darauf programmiert ist, potenzielle Gesundheitsgefahren frühzeitig zu erkennen.

Darum empfinden wir Abflussgestank als so störend, selbst wenn die tatsächliche gesundheitliche Gefahr gering ist. Allerdings können hohe Konzentrationen von Ammoniak oder Schwefelverbindungen durchaus Augen und Atemwege reizen, wie toxikologische Untersuchungen zeigen, weshalb hartnäckige Gerüche nicht einfach ignoriert werden sollten.

Die psychologische Komponente spielt ebenfalls eine Rolle: Gerüche werden direkt im Limbischen System verarbeitet und können unbewusst Stress und Unwohlsein auslösen. Forschungen zur Umweltpsychologie bestätigen, dass schlechte Gerüche die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen können.

Langfristiger Nutzen regelmäßiger Rohrpflege

Eine kleine Investition an Zeit und Aufmerksamkeit spart mittel- bis langfristig erhebliche Kosten und Ärger. Studien zur Instandhaltung von Hausinstallationen zeigen mehrere wichtige Vorteile:

- Materialschonung: Regelmäßige Reinigung reduziert die Gefahr von vollständigen Verstopfungen, die teure Rohrreinigungen erfordern. Wartungsstudien belegen, dass präventive Pflege die Lebensdauer von Rohrsystemen erheblich verlängert.

- Hygieneschutz: Eine saubere Rohrleitung minimiert das Risiko von Küchen- oder Badezimmergerüchen, die Bakterienwachstum anzeigen. Mikrobiologische Untersuchungen zeigen, dass regelmäßig gereinigte Abflusssysteme deutlich geringere Keimbelastungen aufweisen.

- Komfortsteigerung: Geruchsfreie Räume wirken automatisch gepflegt – ein Pluspunkt auch für Gästebereiche. Wohnpsychologische Studien bestätigen, dass Geruchsfreiheit wesentlich zum Wohlbefinden beiträgt.

- Werterhalt: Feuchtigkeitsschäden durch unbemerkt austretende oder verstopfungsbedingt überlaufende Leitungen lassen sich vermeiden. Immobilienstudien zeigen, dass gut gewartete Sanitäranlagen den Wert einer Immobilie stabilisieren.

Übersehene Faktoren, die ebenfalls eine Rolle spielen

Es gibt einige Details, an die im Alltag selten gedacht wird, obwohl sie den Unterschied machen und in der Fachliteratur dokumentiert sind:

Spülbeckenabdeckung: Wer viel Geschirr einweicht, erzeugt über Stunden eine nährstoffreiche Brühe. Studien zur Haushalthygiene zeigen, dass Rückstände sich im Rohr ablagern und den Geruch intensivieren. Regelmäßiges Nachspülen verhindert dies effektiv.

Mikrobiologische Resistenz: Sobald sich Biofilme etabliert haben, sind sie ausgesprochen stabil. Mikrobiologische Forschungen belegen, dass selbst Chlor oder kochendes Wasser nicht vollständig die tiefen Schichten erreichen – daher reicht ein „Schock“ oft nicht, sondern es braucht wiederholte Pflege.

Materialwahl bei Rohren: Wie Materialstudien zeigen, neigen Kunststoffleitungen stärker zu statischer Aufladung, was Partikel anzieht. Edelstahl oder glatte Keramik sind resistenter gegen Ablagerungen, werden aber im Wohnbereich praktisch selten eingebaut.

Die Wasserqualität spielt ebenfalls eine Rolle: Hartes Wasser mit hohem Kalkgehalt fördert Ablagerungen, während weiches Wasser weniger Probleme verursacht. Wasserwerksstudien zeigen regionale Unterschiede, die bei der Rohrreinigung berücksichtigt werden sollten.

Ein Abfluss der riecht, ist kein bloßes Komfortproblem. Es ist ein Signal, dass sich biologische und chemische Prozesse in einer Art selbstverstärkendem Kreislauf in Gang gesetzt haben. Rohre sind für uns unsichtbar, doch sie bestimmen maßgeblich die Hygienequalität eines Hauses.

Backpulver, Essig und heißes Wasser zeigen im Alltag eine erstaunliche Wirkung, wenn sie regelmäßig angewendet werden – ihre Effektivität ist durch wissenschaftliche Erkenntnisse untermauert. Aber ebenso entscheidend sind die vielen kleinen präventiven Gesten: ein Siphon, der immer Wasser enthält, die korrekte Belüftung von Leitungen, das Vermeiden von Fett- und Speiseresten im Abfluss.

Statt teuren chemischen Bomben, die nur kurzfristig helfen und Umwelt sowie Leitungen belasten, lohnt es sich, einfache naturwissenschaftliche Prinzipien zu nutzen. Wer versteht, warum Bakterien, Biofilme und anaerobe Zonen für schlechte Gerüche verantwortlich sind, kann mit minimalem Aufwand für frische Leitungen sorgen.

Die moderne Forschung zu Rohrsystemen und Mikrobiologie bestätigt: Präventive Pflege ist nicht nur kostengünstiger als nachträgliche Reparaturen, sondern auch ökologisch sinnvoller. Die Kombination aus wissenschaftlichem Verständnis und praktischer Anwendung macht den Unterschied zwischen einem funktionierenden und einem optimal funktionierenden Abwassersystem aus.

Am Ende wird der Unterschied spür- und riechbar: ein Haushalt, in dem Funktion und Hygiene unauffällig Hand in Hand arbeiten – so wie es sein sollte. Die Investition in Wissen über diese alltäglichen, aber komplexen Systeme zahlt sich in Form von dauerhaft geruchsfreien und hygienischen Wohnräumen aus.

Inhaltsverzeichnis